Lexikon

E-Rechnung / Elektronische Rechnung

Definition Elektronische Rechnung

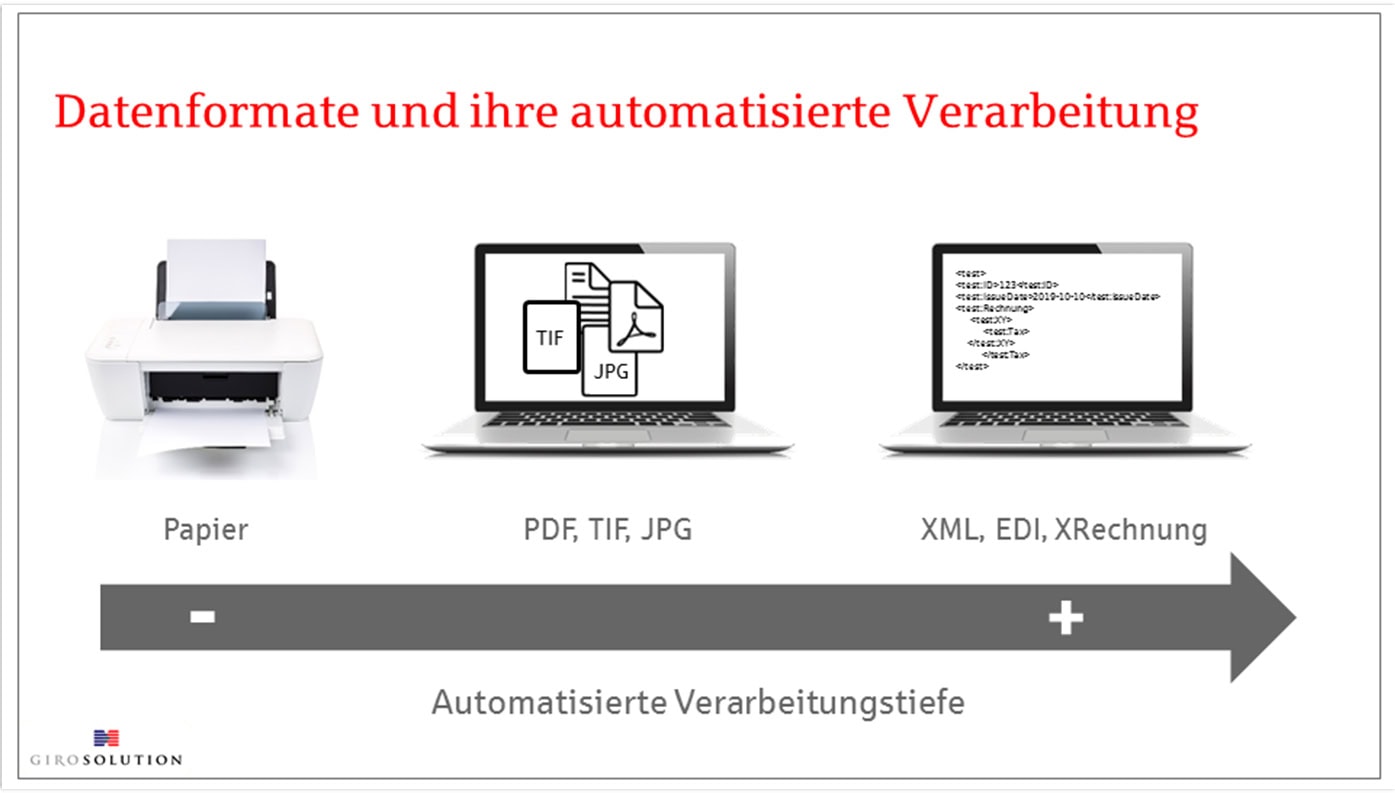

§ 14 UStG (Bundesministerium der Finanzen) definiert die elektronische Rechnung als Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Eine hiervon abweichende Definition hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat über das E-Rechnungsgesetz geschaffen. Hier heißt es:

Eine Rechnung ist elektronisch, wenn sie

1. in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und

2. das Format die automatische und elektronische Verarbeitung der Rechnung ermöglicht.

Reine PDFs, Bilddateien oder eingescannte Rechnungen sind im Unterschied zur Definition in § 14 UStG keine elektronischen Rechnungen, da diese keine Daten in strukturierter Form enthalten.

Die elektronische Rechnung hat neben den umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsbestandteilen mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- eine Leitweg-Identifikationsnummer,

- die Bankverbindungsdaten,

- die Zahlungsbedingungen und

- die De-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers

- Lieferantennummer (falls bekannt)

- Bestellnummer (falls bekannt)

Die europäische RL 2014/55/EU als Treiber für die elektronische Rechnung

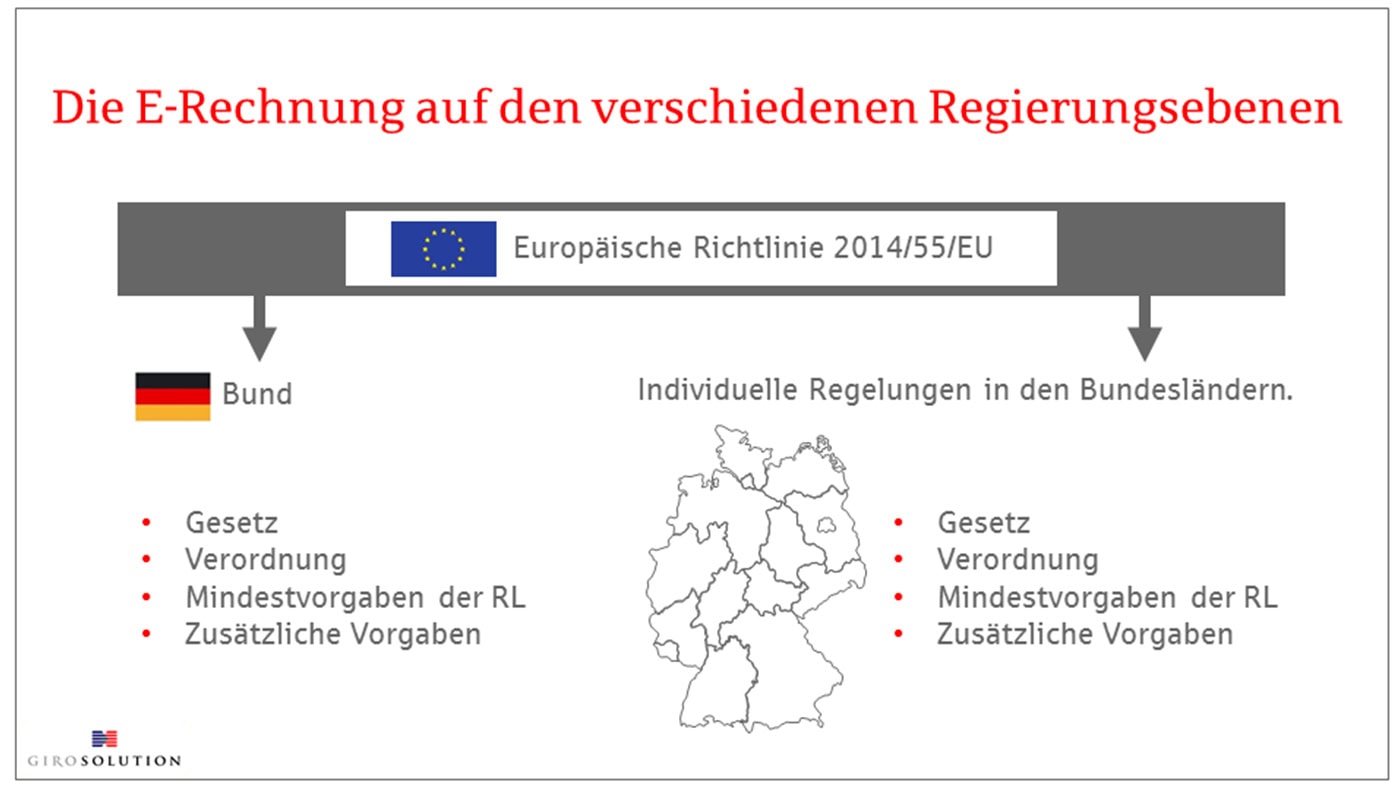

Zielsetzung dieser bisher größten europaweiten E-Government-Initiative war, über eine gemeinsame europäische Norm für die elektronische Rechnungsstellung, durchgängige elektronische Beschaffungs- und Haushaltsprozesse von der Bestellung bis zur Bezahlung zu ermöglichen und so die Vorteile der Digitalisierung auch im öffentlichen Auftragswesen zu nutzen, und zwar nicht nur national, sondern grenzüberschreitend und damit wettbewerbsfördernd. Das BMI hat mit dem Gesetz über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen (sog. E-Rechnungsgesetz, 01.12.2016)1 die europäische Richtlinie 2014/55/EU2 umgesetzt, die im Wesentlichen eine Verpflichtung öffentlicher Auftraggeber vorsieht, elektronische Rechnungen zu akzeptieren, die einem bestimmten EU-Datenmodell entsprechen. Details sind in der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung (sog. E-Rechnungs-Verordnung, 06.09.2017) 3 geregelt. Die föderale Struktur in Deutschland führt dazu, dass neben dem Bund die 16 Bundesländer die EU-Richtlinie über eigene E-Rechnungsgesetze und Verordnungen umsetzen. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede und Novellierungen. Teilweise sind diese Regelungen online abrufbar, teilweise wurden noch keine rechtlichen Grundlagen veröffentlicht (Stand Juni 2020). Dabei können unterschiedliche Regelungen für die Landes- und Kommunalverwaltungen getroffen werden, die gleichberechtigt nebeneinander gelten.

Der Bund stellt zwei zentrale Rechnungseingangsportale zur Verfügung (ZRE-RE für die unmittelbare Bundesverwaltung; OZG-RE für die Behörden der mittelbaren Bundesverwaltung und kooperierender Bundesländer). Teilweise bieten öffentliche Auftraggeber Individuallösungen an. Eine Zusammenstellung der vorhandenen länderspezifischen Regelungen findet sich u.a. auf der Website des Forums Elektronische Rechnung Deutschlands (FeRD).

Die Fristen für Bund und Länder im Überblick:

11/2018: Oberste Bundesbehörden

11/2019: Auftraggeber des Bundes

2018-2020: Auftraggeber der Länder

2018-2020: Kommunale Auftraggeber

Die E-Rechnungspflicht in Deutschland

Neben den klassischen Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene (vergl. zur Definition der Öffentlichen Auftraggeber § 98 GWB) betrifft die E-Rechnungspflicht auch Unternehmen, die mehrheitlich in öffentlicher Hand sind. Darunter fallen z.B. Krankenhäuser, Schwimmbäder, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Straßenbauunternehmen, Energieversorger, Unternehmen der Entsorgungswirtschaft und kulturelle Einrichtungen (z.B. Museen, Theater, Bibliotheken). Von diesem Gesetz sind mittelbar außerdem sämtliche kleine, mittelständische und große Unternehmen betroffen, die den jeweiligen Vorgaben entsprechend Rechnungen an eine Behörde oder öffentliche Verwaltung stellen.

Die XRechnung: Standard-Datenaustauschformat für E-Rechnungen in Deutschland

Die XRechnung ist ein Datenaustauschstandard für elektronische Rechnungen, der von der „Koordinierungsstelle für IT Standards“ (KoSIT) entwickelt und bereitgestellt wird. Die XRechnung ist ein rein strukturiertes Datenformat, d. h., die Inhalte einer Rechnung sind spezifiziert und können automatisch elektronisch weiterverarbeitet werden. Der Standard XRechnung ist technologieneutral, vollständig dokumentiert und steht kostenfrei zur Verfügung. Neben der XRechnung bestehen weitere zulässige Datenaustauschformate, z.B. ZUGFeRD oder Factur-X. Beide Formate ermöglichen den Austausch elektronischer Rechnungen in Form von strukturierten Daten zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie zwischen Unternehmen. Das hybride elektronische Rechnungsformat besteht aus zwei Komponenten, einer PDF- und einer eingebetteten XML-Datei. Die PDF-Datei ist für Menschen lesbar, die XML-Datei enthält Rechnungsdaten in strukturierter Form und kann automatisch und maschinell ohne manuelle Eingriffe oder Medienbrüche verarbeitet werden. Experten gehen derzeit davon aus, dass ZUGFeRD neben der „reinen“ XRechnung eher eine untergeordnete Rolle spielen wird. Grundsätzlich können für den Rechnungsverkehr mit Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung aber auch andere Formate verwendet werden, die der europäischen Norm EN 16931 entsprechen.

E-Rechnungspflicht für Unternehmen, die an öffentliche Auftraggeber fakturieren

Strukturierte Rechnungsformate sind nicht nur für den B2G-Sektor relevant, sondern mittelfristig für alle Unternehmen und Selbstständige. Denn die Norm wurde nicht nur allein für den Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge entwickelt wird, sondern kann auch von privaten Wirtschaftsunternehmen in ihren Geschäftsbeziehungen untereinander verwendet werden. Für Unternehmer gilt: Eine grundsätzliche Verpflichtung für die Versendung elektronischer Rechnungen an Behörden besteht in Deutschland frühestens ab dem 27.11.2020 (gilt für Lieferanten des Bundes und Bremens). Papier- oder reine PDF-Rechnungen werden dann grundsätzlich nicht mehr akzeptiert. Es soll nur wenige Ausnahmen von der Verpflichtung geben. Dazu zählen Rechnungen, die

- nach Erfüllung eines Direktauftrags bis zum einem Betrag von EUR 1.000 netto gestellt werden

- geheimhaltungsbedürftige Rechnungsdaten, Angelegenheiten des Auswärtigen Dienstes oder sonstige Beschaffungen im Ausland betreffen oder

- in Verfahren der Organleihe i.S.v. § 159 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auszustellen sind.

Die Bundesländer können abweichende Regelungen treffen.

Handlungsfelder für öffentliche Verwaltungen und deren Zulieferer

Eine Umstellung auf elektronische Rechnungen mit nachgelagerten durchgehend digitalen Workflows ist ohne E-Invoicing-Know-how zeit- und personalintensiv, da es bei diesem Digitalisierungsprojekt nicht allein um den Empfang bzw. Versand von E-Rechnungen geht, sondern auch darum, bestehende Workflows anzupassen bzw. zu digitalisieren. Neben der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben sind es auch die folgenden Ziele, die Kommunen mit der Einführung der elektronischen Rechnung verknüpfen:

- Optimierung der buchhalterischen Geschäftsprozesse

- Senkung des manuellen Bearbeitungsaufwands durch Automatisierung

- Beschleunigung des Belegflusses

- Verkürzung der Prozesszeiten

- Transparenz über den gesamten Rechnungsverarbeitungszyklus über ein zentrales Rechnungseingangsbuch

- GOBD-konforme Archivierung

- Positives Image als moderne innovative Kommune

- Kostensenkung und Produktivitätssteigerung entlang der Prozesskette (Poststelle, Personal, Material)

- Automatisierte Überwachung sorgen für die Einhaltung von Skontofristen und Zahlungszielen

- Verbesserte Liquiditätsplanung, da ein detaillierter Überblick der im Umlauf befindlichen Belege möglich ist.

Die elektronische Rechnung im Ausland, PEPPOL

Bereits in über 60 Ländern weltweit wird die elektronische Rechnung zum Teil seit vielen Jahren eingesetzt. Vorrangige Ziele waren dabei die Verbesserung der Steuerkontrolle, Kostenreduktion und Prozesserleichterung. In Europa gehörten die skandinavischen Länder zu den ersten, die in den 90er Jahren die E-Rechnung einführten. Mit einer E-Rechnungsquote von über 40% bei allen Rechnungen belegt die Region den ersten Platz in Europa. Für den Austausch von E-Rechnungen und anderen elektronischen Beschaffungsdokumenten zwischen Lieferanten und der öffentlichen Verwaltung wurde in Skandinavien ein Providermodell als Ansatz gewählt. Dabei waren standardisierte Formate und nationale Register aller beteiligten Geschäftspartner der Schlüssel zum Erfolg. Der grenzüberschreitende Austausch elektronischer Dokumente erforderte jedoch Interoperabilität zwischen den Ländern. Diese Herausforderung führte zum paneuropäischen Projekt PEPPOL (Format PEPPOL-UBL). Seitdem nimmt die PEPPOL-Nutzung nicht nur in den europäischen Ländern zu, sondern auch in anderen Ländern, wie z.B. in Singapur und den USA. Die technischen und rechtlichen Anforderungen für elektronische Rechnungen sind in jedem Land unterschiedlich. Während E-Rechnungen in einigen Ländern, wie beispielsweise in Mexiko, sowohl im Bereich des B2B als auch des B2G verpflichtend sind, sind sie in anderen, wie zum Beispiel in Spanien, nur für Provider der öffentlichen Verwaltung obligatorisch.

Der Weg zur Elektronischen Rechnung

Für beide Seiten – öffentliche Auftraggeber wie Auftragnehmer – ist die Einbindung spezialisierter Lösungsanbieter, wie z.B. S-Public Services (vormals GiroSolution GmbH), eine effektive Möglichkeit, die elektronische Rechnung einfach, zügig und sicher in das vorhandene kommunale IT-Umfeld (auch KRZ) bzw. auf Lieferantenseite zu integrieren und bereits ab Start auf die Vorteile durchgehender digitaler Workflows zu setzen.

- Definition Elektronische Rechnung

- Die europäische RL 2014/55/EU als Treiber für die elektronische Rechnung

- Die E-Rechnungspflicht in Deutschland

- Die XRechnung: Standard-Datenaustauschformat für E-Rechnungen in Deutschland

- E-Rechnungspflicht für Unternehmen, die an öffentliche Auftraggeber fakturieren

- Handlungsfelder für öffentliche Verwaltungen und deren Zulieferer

- Die elektronische Rechnung im Ausland, PEPPOL

- Der Weg zur Elektronischen Rechnung

Weitere Begriffe

Sprechen Sie uns an!

News zu komuno

Nutzer berichten im Video: Liefert komuno wirklich Mehrwert?

Kommunalkreditausschreibung per Fax, Mail, Telefon? Oder digital? Wie ist die Meinung von Kommunen und Finanzinstituten? Was bedeutet der kommunale Kreditausschreibungs- und-Kreditangebotsprozess für die tägliche Arbeit? Ist „digital“ wirklich besser und schneller?

komuno – Partner der Bundesarbeitstagung der Kommunalkassenverwalter in Fulda

Am 26./27. Juni treffen sich mehr als 420 Kommunalkassenverwalter aus dem ganzen Bundesgebiet in Fulda und diskutieren Lösungen rund um Digitalisierung, Kassen- und Vollstreckungswesen. Die Bundesarbeitstagung findet alle zwei Jahre im Wechsel mit den Landesarbeitstagungen statt - dieses Jahr im Hotel und Kongresszentrum Esperanto in Fulda. komuno ist bereits zum dritten Mal Partner der Veranstaltung.

Hello World – Hello komuno! Teil 5: Programmiersprachen – welche Sprachen sprechen Computer?

Im letzten Interview hatten wir festgestellt, dass DevOps eine andere Programmiersprache benutzen als Software-Entwickler. Was gibt es für unterschiedliche Programmiersprachen? Darüber klärt uns Ömer Yagci, Softwareentwickler bei komuno, auf.